POR ANDROS E. R. AGUILERA

Ella camina apresurada por el mismo pasillo de siempre. Lleva sus zapatillas en una mano y en la otra, el bolso que se le ha ido cayendo del hombro con cada paso. Tiene un poco alborotado el cabello y la blusa, desfajada de un costado, asomándose por fuera del saco. Al llegar a la puerta del fondo, hace malabares para ponerse los tacones, alisarse el cabello, acomodarse la blusa y buscar en su bolso las llaves. Su teléfono vibra tres veces seguidas y ella lo hace a un lado con fastidio: no quiere ver ese ícono de los mensajes pendientes ni tampoco la hora. Se promete que esa será la última noche que llegue así de tarde, como viene haciendo desde que le dieron la cuenta Barilla. Cuando por fin encuentra las llaves, la puerta se abre desde adentro.

Él la recibió con una sonrisa, vistiendo un mandil empanizado con harina y algunas salpicaduras de salsa. La mantequilla se podía oler desde la calle, y el perfume de la salsa de crema fue como el tapete de bienvenida que le aseguraba estar en el lugar indicado. Ella estaba emocionada y un poco nerviosa; las primeras citas siempre son un desastre. Además, nunca antes la habían invitado a una cena casera. Avanzó hacia la sala de estar con titubeos. Hubo risas y comentarios torpes sobre el clima y cómo, a pesar de ser una pasante en el marketing de sombrillas, ella no llevó ninguna esa tarde. Él dijo que podría prestarle la suya y ella desvió sus ojos hacia la cocina que en ese momento le pareció diminuta para un sous-chef; por toda respuesta a su ingenua oferta preguntó por el menú del día y él le regaló su mejor sonrisa, una que jamás pudo olvidar.

Seguro es una pasta, piensa ella al recibir el aroma de la puerta abierta, y le agradece el gesto conforme entra, aunque ni siquiera nota lo limpio que está ese mandil. Él suele cocinar mientras la espera. No importa si está muy cansado o si es de madrugada. Lo prefiere a una cama vacía, y esta noche no es la excepción.

Ella se sorprendió genuinamente ante la respuesta de él: tallarines artesanales con crema y una pizca de perejil. Hasta entonces no se había detenido a pensar en cómo se hacía la pasta de cualquier sopa y, de hecho, no estaba segura de saber cuál era la forma exacta de los tallarines. Mientras abrían y probaban una botella de vino, él explicó a detalle el proceso de la pasta, desde que se siembra el trigo hasta que se espolvorea el perejil picado sobre el plato recién servido.

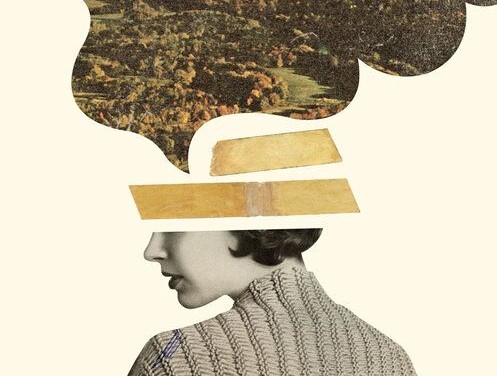

Para disimular el susto que le ha dado por abrir la puerta tan de golpe, ella se queja con alarde del exceso de trabajo en la oficina mientras se quita las zapatillas y el saco que huele todavía a ese perfume. Sin dejar de hablar sobre los detalles superfluos de su día, se sienta a la mesa y acaricia con nostalgia el mantel. No siente restos de harina ni ve la Imperia por ningún lado.

Esa orfebrería gastronómica era su mayor pasión, pues como el chef minucioso que era, consideraba desleal usar pasta prefabricada en la cocina y juró que algún día tendría su propio restaurante y una máquina de pasta Imperia. Ella nunca supo con certeza qué fue lo más decisivo de esa tarde, si la convicción de dichas aseveraciones o el aroma y sabor de ese platillo que la hacían sentir en casa.

Allá lejos, en algún rincón de la sala, el teléfono vuelve a vibrar con insistencia. Esta vez es una llamada. Ella gira la mitad de su cuerpo y se petrifica en esa contorsión sin llegar a levantarse de la mesa. Él le acaba de servir un plato de tallarines sin perejil y sin decir una palabra. Sabe que puede responder sin levantar sospechas, pero esta noche ella siente que algo en la actitud hosca de él reclama su completa atención, así que voltea de nuevo hacia la mesa y le pregunta al fin qué tal estuvo su día en el restaurante. Él encoje los hombros y le ofrece un tenedor. Silencio. Duda. Una mirada indescifrable. Ella toma el tenedor y el teléfono deja de vibrar en una extraña sincronía. Al primer bocado, entiende. No necesita ver la envoltura de celofán ni las maletas en el cuarto para saberlo: es Barilla.

Andros E. R. Aguilera (1998, CDMX). Estudió la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la FFyL, de la UNAM. Apasionado de la literatura mexicana. Ha sido ayudante de materia y de cocina los últimos años. Escribe ficción de vez en cuando y poemas de amor que rara vez termina.